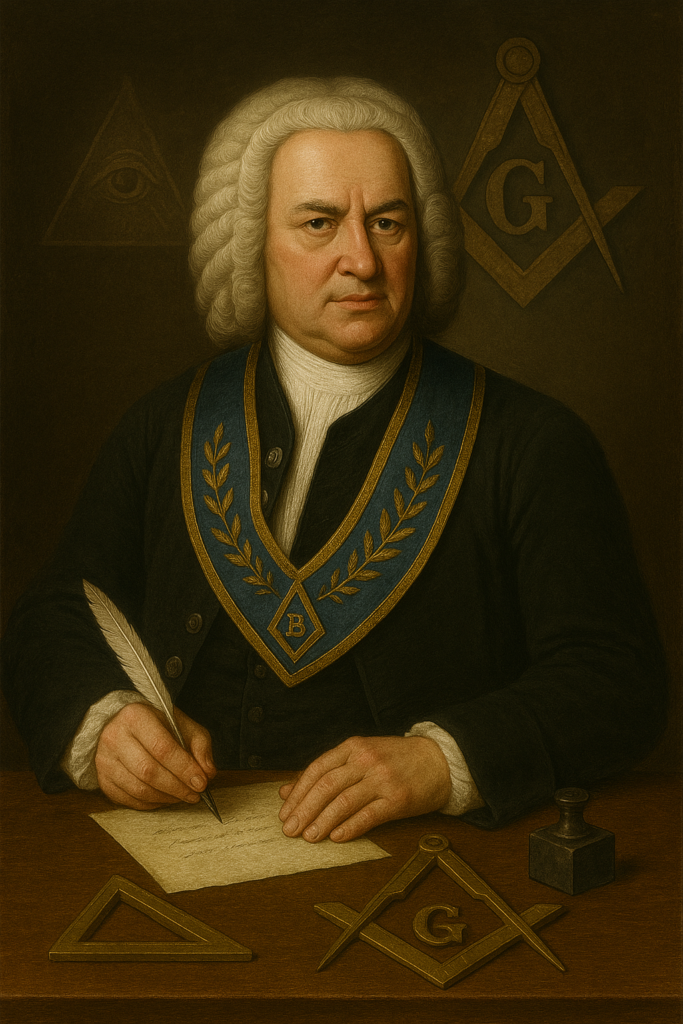

El siguiente trabajo realizado pertenece a un hermano que decora el taller de Moriá 143 y de cuya magnificencia y calidad no llegar a su totalidad en este blog, puesto que el hermano en cuestión, representó musicalmente la investigación realizada sobre Johann Sebastian Bach. Espero que sea, aún así, de su disfrute.

“Para la gloria del Dios Altísimo y la edificación de mi prójimo”, esta es una de las frases más famosas del compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), cénit del período barroco de la música y de la historia de la música occidental, frase con la cual he querido empezar esta plancha, ya que expresa un paralelismo entre el Gran maestro Kantor y lo que busca nuestra augusta orden.

Bach no era masón, aunque perteneció a la Sociedad de Mizler, asociación conocida como la Korrespondierende Societät der musicalischen Wissenschaften (Sociedad Correspondiente de Ciencias Musicales), la cual fue una sociedad científica fundada por el musicólogo y matemático Lorenz Christoph Mizler en 1747 para estudiar la relación entre la música y la matemática. Bach se unió en 1747 por la insistencia de Mizler, ya que esta sociedad era selectiva y con un número reducido de miembros. La sociedad buscaba explorar y documentar las conexiones intelectuales entre estas dos disciplinas.

La incorporación a esta sociedad, tres años antes de su muerte, se produjo por la búsqueda incansable de este compositor por darle forma a la música, que esta realmente fuese un lenguaje que transmitiera información, conocimientos, no sólo que fuera una mera entretención o un descanso para el alma, ya que Bach a través de la música y su escritura colocaba mensajes, que sólo los estudiosos de la música podrían comprender.

Es por eso que Bach, entre otras cosas, era un gran amante de la Criptografía.

La Criptografía es un procedimiento que se basa en la combinación de letras para formar determinadas palabras y mensajes sobre los que se puede construir una composición musical. Esto lo hacía Bach para colocar mensajes ocultos en sus partituras.

Aquí no nos vamos a referir a las referencias que hacía Bach en su música sobre motivos de sus cantatas y corales luteranos, sino que daremos un pincelazo de algunos de los motivos musicales que tienen relación con el alfabeto musical, además del uso de la retórica como medio para componer y estructurar sus obras.

ALFABETO MUSICAL

Nombramos las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, este es el sistema heredado de Guido de Arezzo, a su vez, en el norte de Europa y países anglosajones se mantiene un sistema de nomenclatura musical heredado de los griegos, el cual consiste en nombrar las notas con las letras del abecedario, siendo A la nota la, B si, C do, etc, o sea muy parecida a la famosa clave americana de la actualidad.

Pero a diferencia de la clave americana, esta forma de nombrar las notas incluye a la “H”, pero esta equivaldría al Si natural, mientras que la B quedaría dedicada al Si bemol.

ALFABETO ALEMÁN

A – la

B – si bemol

C – do

D – re

E – mi

F – fa

G – sol

H – si natural

Los bemoles se indican agregando “es a las consonantes y “s” a las vocales; por ejemplo, mi bemol es “Es”.

Los sostenidos se indican en todos los casos con “is”; por ejemplo, fa sostenido es “Fis”.

Junto con esto, Bach utiliza el “soggetto cavato” que es una técnica innovadora del compositor renacentista Josquin des Prez, que más tarde fue nombrado por el teórico Zarlino en 1558 en su “Le istitutioni harmoniche como soggetto cavato dalle vocali di queste parole”, o literalmente, un “sujeto tallado en las vocales de estas palabras”.

Éste es un ejemplo temprano de un criptograma musical.

Bajo este sistema de nomenclatura musical, más la técnica soggetto cavato, más la referencia a corales, Bach escribe sus motivos musicales. Estos elementos los utiliza para dar a su música una carga semántica única en la historia de la música occidental.

Como dato de esto, en el obituario de Bach, escrito por su hijo C.P.E. Bach y por su alumno Johann Friedrich Agrícola, menciona que los motivos de Bach son únicos: “Sus melodías eran extrañas, pero siempre variadas, ricas en invención, y no pareciéndose a las de ningún otro compositor”

Algunos ejemplos de estos motivos:

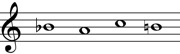

EL MOTIVO “BACH”

B = sib

A = la

C = do

H = si

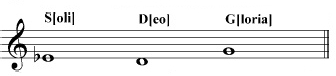

SOLI DEO GLORIA

eS = mib

D = re

G = sol

CHRISTUS CORONABIT CRUCIGERES

C = do

C = do

C = do

Que no es más que 3 notas repetidas (Base para el tema de la fuga BWV 1000, 1001 y 539)

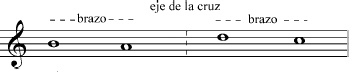

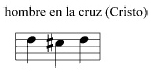

MOTIVO DE LA CRUZ

MOTIVO DE LA BORDADURA

Una o más notas que rodean a la nota principal por grados conjuntos o cromáticamente. Puede ser ascendente o descendente y que en Bach no es otra cosa que una representación icónica literal de la Crucifixión, también se le conoce como “Cristo muerto en la Cruz”.

RETÓRICA

También como plantea Eduardo Fernández en su libro “Ensayos sobre las obras para laúd de J. S. Bach”, J. S. Bach ocupaba para componer las reglas de la retórica, ya que en esa época las únicas estructuras musicales existentes eran las de las danzas, el resto era estructura libre, imitando a la improvisación, a diferencia del clasicismo que la composición musical la centra en las estructuras (Frase clásica, canción, forma sonata, etc.).

La innovación que hizo Bach al introducir la retórica como forma musical, fue para estructurarla como un discurso.

El objetivo de la retórica es convencer a los oyentes, para ello las ideas deben ser presentadas en una secuencia tal, que su conjunto resultara coherente y persuasivo.

Un ejemplo posible de organización retórica de un discurso sería el siguiente, según el Eduardo Fernández:

1. Introducción (opcional)

2. Tesis

3. Argumentos a favor de la tesis

4. Argumentos en contra de la tesis

5. Refutación de los argumentos en contra de la tesis

6. Conclusión, reestableciendo la tesis (opcional)

El autor prefiere utilizar este esquema, en vez de la estructura clásica de Aristóteles: Introducción – Tesis – Argumentación – Conclusión, por su mayor especificidad.

El objetivo de la retórica en nuestro lenguaje hablado es de convencer a los oyentes, para ello las ideas deben ser presentadas en una secuencia tal, que su conjunto resultara coherente y persuasivo, de la misma manera para que la música tenga una coherencia y resulte agradable al oyente, esta tiene que estar estructurada de cierta manera para que el oyente reconozca estructuras que le haga sentir la sensación de un viaje o que le están contando una historia, para que la propia imaginación del oyente le dé sentido a la interpretación de la obra que propone el músico intérprete.

También parte del “goce estético” al escuchar una obra musical va de entender los procesos de la composición y como el músico los interpreta, esto hace que el escuchar música no sea sólo una experiencia sensorial y, o espiritual, sino que también intelectual.

En el caso de la obra que interpretaré después de la lectura de esta plancha, la cual es el preludio y fuga BWV 539, original para órgano y transcrita para guitarra por mí, la estructura tanto de la semántica como de la retórica es muy importante para disfrutar de manera cabal de la obra.

La fuga es la forma más elevada del contrapunto, que, en lenguaje muy profano, es cantar a varias voces como en un coro o si lo llevamos al lenguaje hablado, es que varias personas estén hablando a la vez, cada uno aportando a lo que dice el otro.

En el caso del preludio BWV 539, el cual está para introducir al oyente al espacio sagrado de la fuga, encontramos el siguiente esquema retórico:

Tesis – Argumentos a favor – Argumentos en contra de la tesis – Conclusión, reestableciendo la tesis, pero enriquecido con el final de los argumentos a favor.

Este esquema se expresa con la presentación del tema musical, el cual sería la Tesis, los Argumentos a favor sería cuando el tema inicial se presenta en la voz del bajo y el cual se desarrolla, para luego dar la sensación de finalizar, pero para luego seguir en otra tonalidad con los Argumentos en contra, el cual se desarrolla para luego finalizar con el tema musical presentado al principio de la obra el cual finaliza al preludio, pero con la cadencia (acordes y melodía) que fueron ocupados al final de los Argumentos a favor.

Inmediatamente se pasa a la fuga, la cual comienza con el motivo Christus Coronabit Crucigeres, el cual es desarrollado como tema de la fuga, para luego ser repetido en las 4 voces (soprano, contralto, tenor y bajo), constituyendo la exposición principal del tema a modo de Tesis, para luego dar paso a una sección llamado episodio, el cual viene para relajar la tensión provocada en la exposición.

Las fugas en general no tienen una forma fija, sólo tiene alternancia entre exposiciones del tema y episodios musicales, en donde podemos encontrar algunos de los elementos semánticos explicados anteriormente.

En el caso de esta fuga es un esquema de Exposición del tema principal en todas las voces para luego dar paso a un gran episodio con la presentación de vez en cuando en las partes de mayor tensión musical del tema principal en una o algunas voces, lo cual nos puede evocar una conversación entre cuatro personas, en la cual se presenta una Tesis que deriva a unos argumentos que modifican a esa tesis inicial, la cual es presentada de otra manera, la que a su vez deriva a otros argumentos, que presenta a la tesis de otra forma, para finalmente llegar una conclusión que puede estar a favor o no de la tesis inicial.

Entender los procesos mentales de la composición musical y los elemento que se utilizan al momento de crear una obra musical, nos ayuda a disfrutar de una manera más integral de la experiencia del arte, elementos como el “soggetto cavato”, son motivos que deben ser destacados al momento de interpretarlos, para que el oyente los reconozca y de alguna manera este mensaje oculto se transmita. Y en el caso de la retórica, la división del discurso debe servir de símil con respecto a las diferentes partes que posee un cuento, una novela, una obra de teatro o una película, por lo que cada parte representa un capítulo o escena distinto dentro del discurso que se quiera transmitir.

Para concluir esta plancha quiero hacer una reflexión en torno a la música y su significado, la cual también es un lenguaje simbólico, como lo es el resto del arte, ya que este es una representación de la naturaleza, aunque en el caso de la música esta apele a una naturaleza no material y que así como Bach talla en el pentagrama motivos musicales enigmáticos, enrevesados para el oído profano, en donde las notas musicales esconden secretos que sólo algunos iniciados en las artes musicales pueden reconocer y comprender, nosotros los masones, tallamos la piedra bruta a través de símbolos que son la base para una enseñanza que el alma debe descubrir.